摘要:本文由365环保公司整理而成,主要讲述污泥减量, 目前,活性污泥法是应用最广泛的污水处理工 艺[1]。活性污泥法的本质是微生物利用污水中可生物降解的有机物作为营养物质进行代谢从而将其去除。该方法在处理污水的同时不可避免地会产生大量的剩余污泥。有文献表明,污泥处理费用占到污水处理厂总运行费用的 40% ~ 60%[2]。因此污泥减量是十分必要的。 ......

关键词:污水处理费,工业污泥处理,废水处理.

目前,活性污泥法是应用最广泛的污水处理工 艺[1]。活性污泥法的本质是微生物利用污水中可生物降解的有机物作为营养物质进行代谢从而将其去除。该方法在处理污水的同时不可避免地会产生大量的剩余污泥。有文献表明,污泥处理费用占到污水处理厂总运行费用的 40% ~ 60%[2]。因此污泥减量是十分必要的。

目前主要的污泥减量方法有 3 类,即污泥溶胞和隐性增长[3]、解偶联作用及微生物捕食。在生化处理中,微生物的新陈代谢过程使污水中的有机碳一部分被转化为无机物质,另一部分转化为新的有机生物体。在污泥溶胞过程中,微生物细胞中的有机物质溶解释放于水中,形成可被细胞重新利用的自底基质,当微生物以该基质作为生长底物进行新陈代谢时,总的污泥产量减少。为了与微生物对污水中原有基质的利用相区分,微生物利用自底基质的生长被称为隐性生长,其中污泥溶胞是其中的限制步骤。

形成污泥溶胞的方法主要有: ①机械方法,如超声波或微波辐射,其特点为溶解性 COD 显著增加、能量密度高、分解速度快、简便灵活且高效[5]。②化学方法,以 O3 、ClO2 、H2 O2 等强氧化剂氧化的方法[6 - 7],该方法破解效率高,不产生有害副产物,但是处理成本高,出水水质差,特别是出水中 N、P 含量高,因此需要进一步优化。

微生物的合成代谢和分解代谢是通过呼吸速率紧密耦合在一起,通过某些方法,例如重金属、过剩能量基团、特殊温度、营养物质受到限制等条件,能量就会发生逸散,从而达到污泥减量的效果。解偶联剂实际操作简单,但使用过程中会改变污泥的沉降性能,甚至还会导致污泥膨胀。而且大部分解偶联剂难以生物降解并具有生物毒性,可能对人体产生危害。

在活性污泥体系中利用生态系统食物链中高营养级的生物体( 例如原生动物和后生动物) 捕捉低营养级的生物体,根据能量传递的 10% 理论,可以有效降低剩余污泥产量并且不影响污水处理效果。因此在活性污泥工艺中,可以利用一些原生动物和后生动物对细菌和菌胶团的捕食有效降低污泥产量,达到污泥减量的目的。

综上所述,污泥溶胞过程需要消耗较多的能源,成本相对较高; 采用解偶联剂能够实现较好的污泥

减量,但其实质是污染物的转移,并且这些动物的大量生长以及后续的处理处置也是一个较大问题。因此,笔者采用尼泊金甲酯这种常用且对人体相对无危害的解偶联剂( 抑菌剂) 来实现污泥减量。

1 试验材料与方法

1. 1 试验装置及原水水质

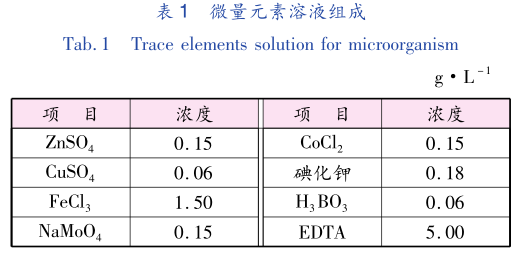

采用 6 组 SBR 反应器,其有效容积为 4 L。每天运行 2 个周期: 缺氧搅拌 3 h,好氧曝气 6 h,静置沉淀 3 h。每次换水 2 L,每天排泥 300 mL,使溶解氧浓度在 2 ~ 5 mg / L,系统的 MLSS 维持在 1 000 ~ 2 500 mg / L。试验采用的是模拟生活污水的人工配水,COD、NH + - N、PO3 - - P 浓度分别为 300、30、3 ~5 mg / L,分别由葡萄糖 ( 281 mg / L) 、NH4 Cl ( 115mg / L) 、KH PO ( 13 ~ 22 mg / L) 提供,并投加 CaCl减量效果,但是解偶联剂大部分都具有一定的毒性,可能最终对人体产生危害; 微生物捕食能够实现微生物的生长需要适量的微量元素,在每升配水中加入 1 mL 的微量元素溶液。微量元素溶液的组成见表 1。

1. 2 尼泊金甲酯及其投量

采用尼泊金甲酯抑菌剂考察其对 SBR 系统处理污水和污泥减量效果的影响。尼泊金甲酯又叫对羟基苯甲酸甲酯,白色结晶粉末或无色结晶,主要用作有机合成、食品、化妆品、医药的防腐剂或抑菌剂。试验中选择 6 个不同的尼泊金甲酯浓度梯度,分别为 0、1、5、10、30、50 mg / L,对应的反应器依次记作R0、R1、R2、R3、R4、R5。

1. 3 检测项目及方法

COD: 重铬酸盐法; 氨氮: 纳氏试剂分光光度法;总氮: TC - VCPN 分析仪; 磷酸盐: 钼锑抗分光光度法; SV30 : 30 min 静沉法; MLSS: 重量法。

2 结果与讨论

2. 1 尼泊金甲酯对污泥减量的影响

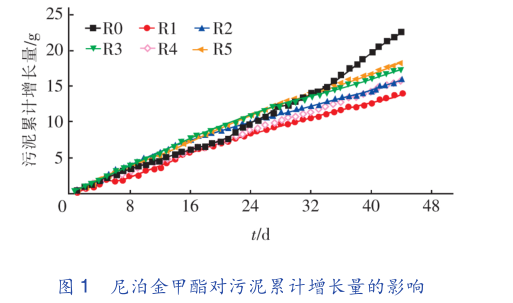

6 组反应器的污泥累计增长量见图 1。在最初的一段时间内,各反应器的污泥累计增长量相差不大,随着时间的不断增加,才呈现出相对比较明显的差异。运行结束后各反应器的污泥累计增长量分别为 22. 419、13.899、15. 909、17. 301、15. 660、18. 208g。经计算,R1 ~ R5 的污泥减量率分别为 38. 0% 、 29. 0% 、22. 8% 、30. 1% 、18. 7% 。在较低的抑菌剂浓度( 1 mg / L) 下就可以达到较好的污泥减量效果,具备较好的经济性和可应用性。

污泥表观产率系数( Yobs) 是实际测定的污泥产量与有机基质降解量的比值,即降解单位有机基质所增长的污泥量,是表征污泥产量的重要指标之一。由于 R0 ~ R5 反应器对基质的去除效率各不相同,为了消除有机基质降解量差异对污泥减量效果的影响,分析了各系统内污泥的表观产率系数。

经统计,R0 ~ R5 的 COD 累计消耗量分别为48. 03、49. 23、48. 89、49. 15、48. 79、49. 10 g,结合污泥累计增长量可得各反应器的表观污泥产率分别为0. 46、0. 28、0. 32、0. 35、0. 32、0. 37 gMLSS / gCOD。

有文献表明,活性污泥法正常运行时的 Yobs 一般介于 0. 45 ~ 0. 75 gMLSS / gCOD 之间。可见,空白组运行正常。当抑菌剂的浓度为 1 mg / L 时污泥的表观产率最低,说明污泥减量效果最好; 当尼泊金甲酯的浓度超过 1 mg / L 时,污泥的表观产率会有所上升,但是都低于空白组的污泥表观产率。说明尼泊金甲酯的浓度超过 1 mg / L 后,依然具有污泥减量的效果,但是减量效果会减弱; 同时也说明在实际工程应用中需要严格控制抑菌剂浓度。

2. 2 尼泊金甲酯对污水处理效果的影响

在污水处理过程中,COD 可以反映系统异养菌的活性,而 NH +- N 则可以反映自养菌的活性,因此以COD 和NH + - N 作为主要的监测指标。R0 和R1 在运行过程中出水COD 和NH + - N 浓度达标天数最多,故以 R0 和 R1 作为对比来描述尼泊金甲酯处理效果的影响。

2. 2. 1 对 COD 去除效果的影响

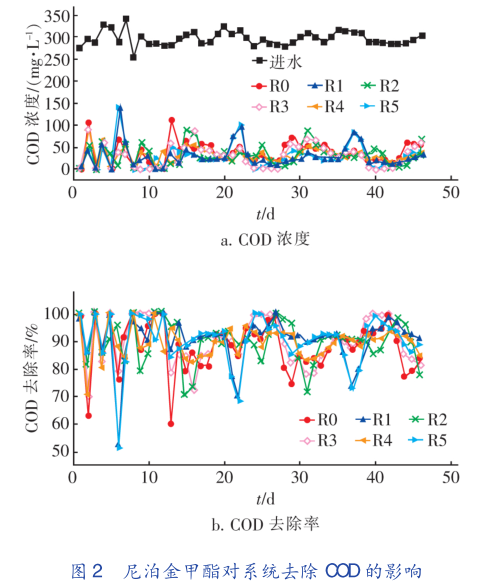

在试验过程中,空白组及试验组的出水 COD 浓度基本都在 60 mg / L 以下,基本达到国家一级 B 排放标准,但 R5 出水超标的天数较多( 见图 2) 。

从图 2 ( b) 可以看出,在初期每个反应器的COD 去除率都波动较大,说明抑菌剂尼泊金甲酯影响了水处理系统的稳定,但在之后去除率均逐渐趋于稳定,说明微生物对于外界环境的变化具有一定的适应性。各反应器对 COD 的平均去除率分别为 ( 88. 10 ± 9. 21 ) % 、( 90. 41 ± 8. 70 ) % 、( 89. 85 ± 7. 69) % 、( 90. 25 ± 8. 54 ) % 、( 89. 58 ± 5. 71 ) % 、( 90. 18 ± 9. 25) % 。尼泊金甲酯对系统去除COD 没有显著影响,COD 主要通过系统中异养型微生物进行降解,而异养型微生物增长速度较快,对环境变化具有更强的适应性,造成尼泊金甲酯对异养型微生物的抑制作用较弱,因此尼泊金甲酯的投加对系统去除 COD 的影响甚微。

2. 2. 2 对 NH + - N 去除效果的影响

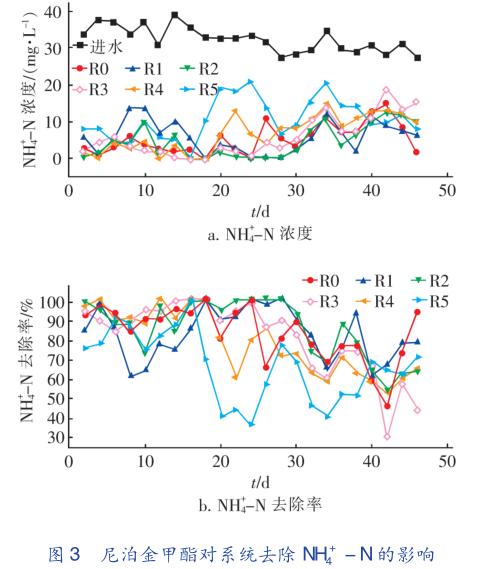

在试验过程中,随着尼泊金甲酯浓度的升高,R3、R4、R5 出水水质超标的时间增多,系统对氨氮的去除能力受到明显抑制。而 R0、R1 出水水质基本都能达到国家一级 B 标准( 见图 3) 。从图 3 ( b)可以看出,在前 18 d,R0 对 NH + - N 的去除率一直高于 R1,可能的原因是加入了抑菌剂尼泊金甲酯后,R1 内与 NH + - N 去除相关的微生物( 主要是亚硝化细菌) 的活性受到抑制。在第 18 ~ 24 天,R0 与R1 对 NH + - N 的去除率差别并不明显,可能是随着运行时间的延长亚硝化细菌的活性慢慢得以恢复,对氨氮的去除效果也逐步回升并达到稳定,R0和 R1 对 NH + - N 的平均去除率分别为( 82. 95 ±13. 90) % 和( 82. 48 ± 12. 70) % 。说明加入少量的尼泊金甲酯对系统的 NH + - N 去除率影响甚微。

经过对 6 组反应器去除 COD 和氨氮的比较,基本可以反映每个反应器微生物的相关活性,余下的污水指标和污泥沉降指标,主要对 R0 ( 空白组) 和R1( 污泥减量效果最好) 进行对比,分析在污泥减量效果最好的条件下,尼泊金甲酯对相关指标的影响。

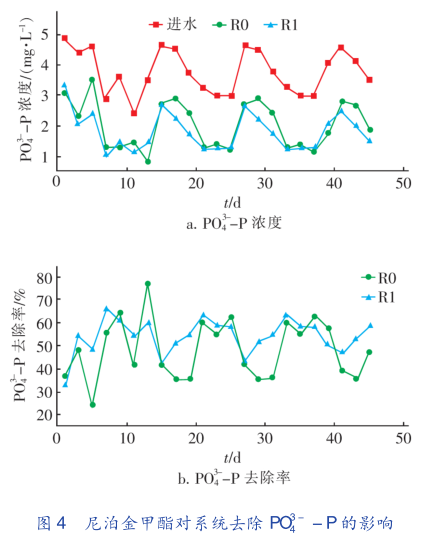

2. 2. 3 对 PO3 - - P 去除效果的影响

R0、R1 出水的 PO3 - - P 浓度大部分在 2 mg / L左右波动( 这与 SBR 工艺本身的除磷效率有关) ,因此在实际工程中还需要加入磷酸盐的深度处理装置,以保证达标。R0 和 R1 对 PO3 - - P 的去除率基本都在 40% ~ 60% 之间,平均去除率分别为( 48. 14 ± 12. 98) % 和( 53. 91 ± 7. 64) % ,其差异不大,说明加入少量的抑菌剂尼泊金甲酯对系统去除磷酸盐没有影响( 见图 4) 。

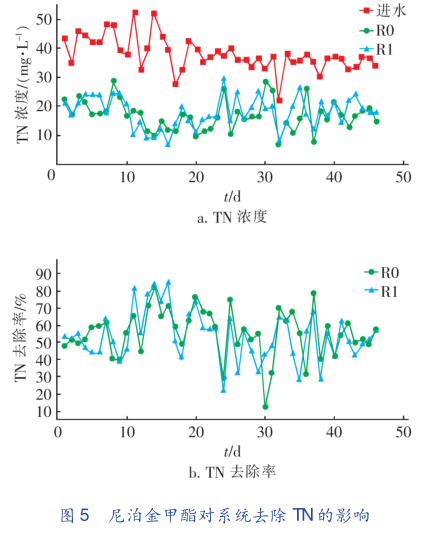

2. 2. 4 对 TN 去除效果的影响

投加尼泊金甲酯对系统去除 TN 的影响见图 5。

运行稳定即第 20 天之后,R0、R1 出水的 TN 浓度基本都在 15 mg / L 左右,即投加尼泊金甲酯后 R1与 R0 对 TN 的去除率差别并不是很明显,平均去除率分别为( 55. 20 ± 13. 85) % 和( 53. 12 ± 14. 42) % 。

尼泊金甲酯的加入使得系统对 TN 的去除率仅下降了约 2% ,说明 1 mg / L 的尼泊金甲酯对系统去除TN 的效果无明显影响。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

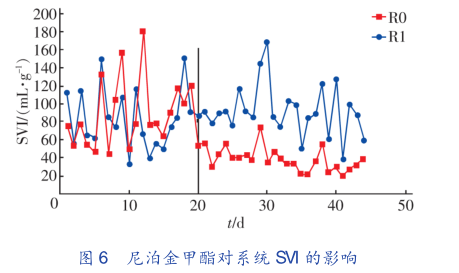

2. 3 尼泊金甲酯对污泥沉降性能的影响

污泥容积指数( SVI) 能够反映活性污泥的凝聚、沉降性能,当处理生活污水时其值在 50 ~ 150mL / g 之间。SVI 值过低,说明活性污泥颗粒细小,无机质含量高,这样的污泥活性较低。SVI 值过高,说明污泥的沉降性能变差,有可能出现污泥膨胀。在前 20 d,R0 与 R1 的 SVI 值变化相对不是特别明显。从第 20 天之后,R1 的 SVI 值都高于 R0,说明R1 的沉降性能比 R0 要差。但在试验过程中,R1 的SVI 值基本都在 50 ~ 150 mL / g 之间,能够保持良好的沉降性能,有利于二沉池的泥水分离( 见图 6) 。

2 结论

采用 SBR 工艺处理模拟生活污水,当尼泊金甲酯投加浓度为 1 mg / L 时,系统的污泥减量效果最佳,达到 38. 0% ,且出水 COD 及 NH + - N 浓度基本能够达到国家一级 B 标准。在运行过程中,系统除磷效率较低,但在 1 mg / L 尼泊金甲酯投加量下,试验组与空白组的除磷效率无明显差异。考虑实际应用需求,需辅以强化除磷措施。在运行过程中,两个系统均能够保持良好的污泥沉降性能。(来源:哈尔滨工业大学 环境学院 郭婉茜,雒海潮,陈田慧,吴清莲,季小益)